Qu’est-ce qui vous a conduit à tourner un remake de Locke ?

Gilles Bourdos : Les raisons de réaliser un film sont toujours multiples et complexes. Ici, la première impulsion est venue de mon producteur Olivier Delbosc, qui m’a suggéré de tourner avec Vincent Lindon. Être producteur, c’est avoir des idées, provoquer des rencontres. Je me suis dit que si l’impulsion initiale concernait Vincent Lindon, alors la question de l’interprétation devait être l’objet même du film.

Pourquoi Locke précisément ?

J’avais découvert le film à l’étranger, lors de sa sortie, il y a une dizaine d’années [le film de Steven Knight date de 2013 - ndlr]. Je l’avais vu sans sous-titres et, même si j’en avais compris les principaux enjeux, certaines choses m’avaient échappé. Quelque temps après, j’ai téléchargé le scénario du film, qui était disponible en ligne. Il ne se présentait pas comme un scénario habituel, mais comme une simple continuité de dialogues, comme une pièce de théâtre ou une pièce radiophonique. J’ai finalement gardé en mémoire Locke comme un texte plutôt que comme un film. Et c’est parce que je cherchais quelque chose où le personnage et la question de l’interprétation seraient au cœur du dispositif de cinéma que je me suis souvenu de ce texte. Je pense que le cinéma est suffisamment mûr désormais pour ce genre de démarche. Au théâtre, on reprend régulièrement des textes dont on donne de nouvelles versions. En art, il y a ce qu’on appelle le mouvement d’appropriation, qui a vu Van Gogh reproduire des motifs de Jean-François Millet. Et regardez la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, avec son milliard de spectateurs et sa mise en scène très contemporaine : on n’y entendait quasiment que des reprises, d’Aznavour à Zizi Jeanmaire. L’Hymne à l’amour par Céline Dion, ce sont les mêmes paroles que lorsqu’Édith Piaf la chante, la même mélodie… Ce qui bouleverse la terre entière, c’est l’interprétation. En musique, il y a plein de chansons dont j’adore les reprises autant que l’originale. Ce sont des sensations différentes. Il ne s’agit pas de surpasser l’original, ou de chercher à faire absolument autre chose. Il s’agit juste d’amener sa sensibilité, sa sincérité, à partir du texte proposé.

On n’est donc ni tenu à un respect absolu du film originel ni à une obligation de s’en éloigner ?

Ni l’un ni l’autre. Dans le cas du Choix, je suis reparti du texte de Steven Knight, puisque c’est lui qui m’intéressait. Il y a eu un premier travail de traduction et d’adaptation avec le scénariste Michel Spinosa, au cours duquel nous avons effectué quelques modifications. Certains dialogues, certains points de vue de personnage… La structure narrative est restée identique, mais à l’intérieur, il y a eu des changements.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Certains sont dus à la sensibilité de l’époque. J’ai par exemple été très soucieux, dans la réécriture du personnage de l’épouse jouée par Emmanuelle Devos, d’être le plus dur possible avec le personnage joué par Vincent Lindon, de faire au maximum son procès. Nous avons renforcé le personnage féminin, qui est devenu une sorte de procureur à charge. Nous voulions mettre le personnage masculin face à ses contradictions. Sur ce plan, il manquait des éléments dans le texte originel. Les monologues que le personnage de Vincent adresse à son père ont aussi été parfois réécrits. Des variations parfois infimes… En fait, ce travail, c’est une appropriation. Le but n’est absolument pas d’en découdre avec l’original – ce serait une erreur de penser ainsi. La seule personne qui était légitime à considérer la pertinence ou la non-pertinence de notre projet, c’était Steven Knight. À partir du moment où il a été impliqué dans le projet en tant que producteur associé, c’était à nous d’être à la hauteur de la confiance qu’il nous avait donnée. Un remake, ce n’est pas une compétition. On n’est pas là pour « faire mieux »… Ce goût de la compétition, c’est un travers de l’époque. Il faut faire très attention à ça.

La « délocalisation » de l’intrigue de l’Angleterre à la France a-t-elle poussé à des ajustements ?

Non. Comme je vous le disais à propos du personnage d’Emmanuelle Devos, c’est vraiment plus une question d’époque que de géographie. Mais c’est un film qu’on pourrait imaginer être décliné dans d’autres pays, d’autres langues, avec d’autres acteurs… Ce serait intéressant.

Locke, c’est un texte, mais c’est aussi un défi de cinéma qui séduit forcément un réalisateur : un huis clos en temps réel et en mouvement…

Oui, absolument. Comme je vous l’ai dit, il y a toujours de multiples raisons pour réaliser un film. Une raison personnelle et intime qui m’a poussé à réaliser Le Choix, c’est que mon père travaillait sur les autoroutes. Il faisait un métier très étrange : dans les années 70, il roulait la nuit sur les autoroutes pour vérifier que les lampadaires marchaient. À l’époque, il n’y avait pas d’autre moyen ! Mon père, qui était un taiseux, m’emmenait parfois rouler avec lui. Je m’allongeais sur la banquette arrière et je passais des nuits entières à regarder la lumière défiler. Ça devenait hypnotique, un espace de rêverie. C’est une image primitive que j’ai en moi. Quand j’ai voulu faire ce film, au-delà de l'opportunité de travailler avec Vincent Lindon, de l'intérêt pour le texte ou encore de la situation existentielle du personnage, ma motivation profonde en tant que cinéaste était d'explorer cette sensation hypnotique des autoroutes de nuit : cette lumière qui frappe les vitres et qui bouge en permanence. Pas un seul plan du film n'échappe à ce mouvement lumineux. C'est quelque chose de très particulier. Le seul endroit où j'ai retrouvé un type de perception similaire, c'est dans des films de science-fiction comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce sont des sensations qui vous donnent le sentiment d’un monde flottant, mouvant, incertain, où l’on passe des ténèbres à la lumière en quelques millièmes de seconde.

Il est donc possible de faire une œuvre d’auteur, personnelle, au sein d’une œuvre créée par un autre ?

Oui, bien sûr. L’acte de cinéma n’est pas dans le simple déroulé illustratif de la narration, il est ailleurs. Sinon, il n’y aurait pas eu autant d’adaptations de Macbeth ou des Trois Mousquetaires. La différence de ces œuvres avec Le Choix, néanmoins, c’est que le film originel a été très peu vu en France…

Votre film s’adresse-t-il d’abord à ceux qui n’ont pas vu Locke ?

Oui, surtout à eux ! J’ai été surpris de constater à quel point Locke était inconnu en France. Personne n’y a prêté attention lors de sa sortie, il n’a fait que 10 000 entrées. C’était aussi une manière de donner une nouvelle vie au texte. Ce serait un cas de figure différent si je devais faire demain une adaptation des Trois Mousquetaires, juste après la version de Martin Bourboulon. Là, je serais obligé de jouer avec la complicité des spectateurs, avec leurs attentes. Chaque remake – ou reprise, je préfère ce mot-là – est spécifique. Il dépend du texte, de sa notoriété, de l’impact qu’il a eu sur le public…

Un changement important d’un film à l’autre, c’est le nom du personnage. On passe d’Ivan Locke à Joseph Cross…

Locke, c’est un jeu de mots en anglais, sur « enfermé ». En français, ça marche moins ! (Rires.) Je suis passé à Cross, le nom d’un homme qui est au croisement, qui a un choix à faire.

Et qui ne finira d’ailleurs pas au même endroit que Locke…

Non, pas du tout. Chacun y verra ce qu’il veut y voir, mais pour moi le sens final est très différent d’un film à l’autre.

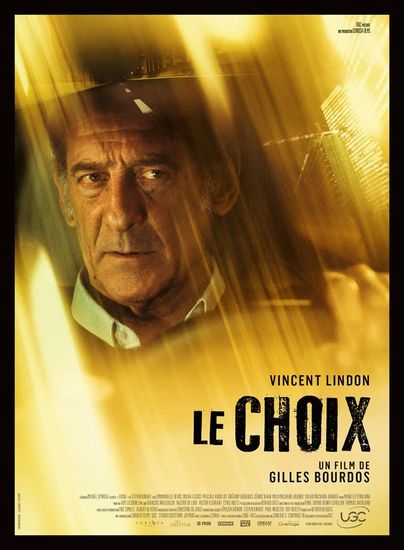

Le Choix

Réalisation : Gilles Bourdos

Scénario : Michel Spinoza d’après Steven Knight

Production : Olivier Delbosc

Photographie : Mark Lee Ping Bin

Montage Guy : Lecorne

Distribution : UGC

En salles le 20 novembre