Depuis votre premier long métrage, Dernier Été, en 1981, une constante traverse tous vos films qu’ils se situent à Marseille, à Paris ou en Afrique, que leur action se déroule de nos jours, pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans les années 60 : ils parlent d’engagement. C’est ce qui vous guide à chaque fois ?

C’est une forme d’obsession chez moi, je vous le confirme ! Je ne conçois pas la vie autrement que dans ce double mouvement de vivre pour soi et de vivre pour les autres. Je fais mienne une citation de Hillel l’Ancien : « Si je ne vis pas pour moi, personne ne le fera à ma place. Si je ne vis que pour moi, qui suis-je ? » Cela résume la ligne générale de tous mes films ou plus précisément de tous mes personnages. Car je crée toujours des personnages qui se posent ces questions-là. Et ces interrogations se déploient, bien au-delà de la politique, à travers leurs histoires d’amour, leurs histoires d’amitié…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter une histoire située dans le Bamako des années 60, alors que le Mali vient tout juste de gagner son indépendance ?

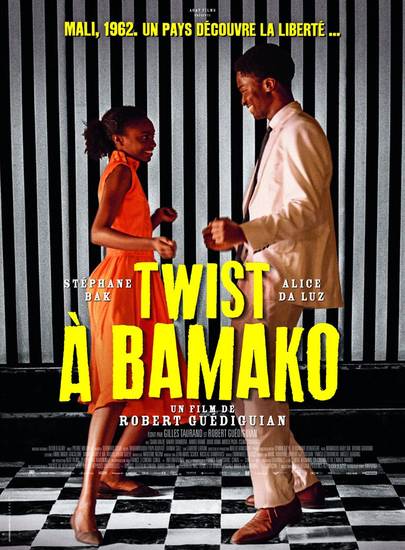

Tout part d’un choc esthétique : les clichés du photographe malien Malick Sidibé pris à cette période. Des corps de jeunes gens très beaux, très bien habillés qui se tordent dans tous les sens, entre la danse et le sport. Une représentation magnifique de la jeunesse, de son humour, de son enthousiasme, de la joie, de la fête… J’ai donc eu envie de filmer exactement tout cela. Après, quand on se met à écrire avec mon camarade Gilles Taurand, déboulent tous mes sentiments personnels, toutes mes lectures, tout mon rapport à l’engagement. Et notre travail va consister à universaliser ce mouvement d’indépendance au Mali. À montrer que ce combat dans ce pays d’Afrique fait écho à d’autres combats aux quatre coins de la planète et à toutes les périodes pour sortir de l’asservissement.

Avez-vous à ce moment-là en tête la possible accusation de réappropriation culturelle qui fait florès aujourd’hui ?

La première fois que j’ai parlé de mon idée à Marc Bordure, mon associé à la production, et que je lui ai dit que ce film était pour moi car il parlait de danse, de socialisme, de révolution, il m’a presque demandé si j’avais bien remarqué que je n’étais pas noir mais blanc ! (Rires.) Mais je lui ai tout de suite répondu que j’avais la certitude de ne pas avoir un regard de Blanc sur ce sujet. Et en disant cela, je reprenais une phrase de Frantz Fanon qui avait dit un jour : « Ce n’est pas ma condition de Noir qui me fait parler. Mais ma condition d’homme. »

Je crois que les particularités ne sont au fond que des formes alors que le fond des choses est universel : la vie, l’amour, la naissance, la mort… Ces notions-là traversent toutes les cultures.

Comment avez-vous travaillé pour recréer à l’écran l’atmosphère de l’Afrique de l’époque, sans risquer de poser un regard de Blanc ?

C’est d’abord un positionnement moral. J’ai le respect de ce que je filme. À Marseille, à Paris, en Arménie comme en Afrique. Pour paraphraser Pasolini, j’ai un rapport au réel proche de la sacralisation. Je ne le violente jamais. C’est ce qui guide ma manière de le filmer. Ensuite, je me documente et je m’entoure. Quand j’ai su que j’allais tourner un film sur le Mali des années 60, j’ai passé mon temps à regarder les photographies de cette époque, les rares documentaires qui en parlent, à dévorer les livres qui traitent du sujet, en étant accompagné par des conseillères historiques qui travaillent à Sciences Po. Et je me suis appuyé sur les gens qui vivent sur place. Mes deux chefs décorateurs sont sénégalais (pays où on a tourné car il était impossible de le faire au Mali, au vu de la situation actuelle du pays) et burkinabés. Mon assistant-réalisateur a travaillé sur tous les films africains majeurs récents, d’Abderrahmane Sissako à Alain Gomis. Et il a su me conseiller jusque dans les gestes qui se font ou pas. Par exemple, les hommes ne s’embrassent pas sur la joue comme on peut le faire en France mais se prennent par la main en marchant.

Parler d’engagement passe aussi chez vous par le fait d’en montrer toutes les facettes : la sincérité pure de certains et le dévoiement d’autres qui basculent dans le fanatisme. Cet équilibre est important chez vous ?

Essentiel ! Il peut en effet y avoir des excès, du dogmatisme, de la falsification du réel dans l’engagement. Pour des raisons stratégiques, on peut gommer les défauts de tel ou tel homme ou tel ou tel régime. Et il me paraît indispensable d’en parler. Dans le cas de Twist à Bamako, il nous a ainsi apparu évident avec Gilles Taurand qu’un des membres du trio qui défend la cause et les valeurs du socialisme à travers le Mali glisse peu à peu dans le camp des durs.

Donc j’évite forcément de le faire comme réalisateur. Quand j’écris et je réalise L’Armée du crime, je dénonce évidemment les actes de la police française pendant la Seconde Guerre mondiale – rappelons que pas un seul Allemand n’a participé à la rafle du Vel d’Hiv’ – mais je tiens aussi à montrer un flic résistant que campe Gérard Meylan, car il y en a aussi eu. Si je ne le fais pas, le réel que j’ambitionne de restituer devient faux.

La danse raconte aussi quelque chose de politique dans Twist à Bamako et participe à cette nuance dans l’idée révolutionnaire dont vous parlez car elle représente l’ennemi pour le nouveau pouvoir indépendant en place…

C’est là encore quelque chose que je pense au plus profond de moi : l’une des grandes fautes du mouvement ouvrier depuis la Seconde Guerre mondiale a été de ne pas faire la fête… et de refuser le twist ! Y compris en France où le Parti communiste a toujours préféré les chansons à texte aux Beatles. Or je pense profondément qu’un grand changement de société ne peut pas exister s’il n’inclut pas tous les aspects de la vie, au-delà de la seule lutte contre l’exploitation capitaliste sur le lieu du travail et d’une émancipation qui se déroulerait sur le seul terrain matériel de la production. C’est une erreur qui, en plus, n’est pas présente chez Marx et Engels si on retourne aux origines des textes. Eux ambitionnaient tout à la fois de transformer le monde et de changer la vie. C’est ce que je voulais montrer dans Twist à Bamako : son héros Samba (campé par Stéphane Bak) fait des discours enflammés sur l’Afrique qui sera un jour un exemple pour le monde et, trente minutes après, va danser le twist dans son beau costume. Parce que la vie c’est ça. La sensualité ne s’oppose pas à la révolution. Pas plus hier qu’aujourd’hui.

TWIST À BAMAKO

De Robert Guédiguian

Scénario : Robert Guédiguian et Gilles Taurand

Images : Pierre Milon

Montage : Bernard Sasia

Production : Agat Films & Cie, Périphéria, Bibi Films, Karoninka, Diaphana Distribution, France 3 Cinéma, Canal + Overseas

Distribution : Diaphana Distribution

Ventes internationales : MJ2 International