Vous utilisez différents médiums (photos, vidéos, réalité augmentée, VR) pour créer. Pourquoi une telle diversité ?

Ce que je souhaite exprimer en tant qu’artiste est souvent plus important que le moyen utilisé. Essayer d’inventer des médiums artistiques fait partie de ma démarche. En 2010 par exemple, j’étais en résidence dans un centre VR. Je voulais m’approprier des médiums liés à l’industrie du jeu vidéo et de l’image. J’ai notamment utilisé la réalité augmentée pour Screencatcher (2011), ma première installation avec cette technologie pour laquelle j’ai bénéficié du soutien du DICRéAM (dispositif d'aide pour la création artistique multimédia et numérique). Un artiste essaie toujours les moyens de son temps, c’est une manière de faire passer les choses différemment.

C’est également un moyen pour toucher un public différent ?

Oui, j’aime ce lien générationnel créé par ces technologies : les enfants, plus à l’aise avec le numérique, montrent à leurs parents comment ça marche. Que la visibilité d’une œuvre se fasse aussi par le biais des enfants est une belle chose. La réalité augmentée permet également de se réapproprier des outils utilisés au quotidien, d’utiliser son téléphone et sa tablette autrement. Et l’idée de rentrer dans l’intimité de l’objet d’une personne, pour lui montrer des choses différentes, me plaisait.

Après la VR et la réalité augmentée, vous avez travaillé avec des robots. Comment s’est faite cette transition ?

Les avancées scientifiques m’ont toujours attirée et le milieu de la robotique m’a toujours fascinée. J’y suis entrée après une rencontre avec des scientifiques japonais tels que Takashi Ikegami (Université de Tokyo) qui œuvre dans le domaine de la vie artificielle. Sa démarche scientifique explorant les systèmes présents dans la nature pour les retranscrire via l’informatique est magnifique. Après avoir obtenu la résidence « Hors les murs » de l’Institut français en 2017, j’ai pu aller créer au Japon et m’immerger dans ce milieu pendant trois mois.

C’est en côtoyant ces chercheurs que vous avez eu l’idée de ces face-à-face robots/danseur ?

Oui, j’ai suivi au quotidien les recherches de l’université et j’ai commencé à expérimenter moi-même avec le robot et les étudiants. La robotique est un sujet très humain, ce qui est fascinant : je ne parle pas japonais et c’était un moyen, ainsi qu’un prétexte, pour rencontrer de nouvelles personnes. Certains ont l’impression que la robotique est l’anti-humanité alors que je pense le contraire.

Pourquoi ?

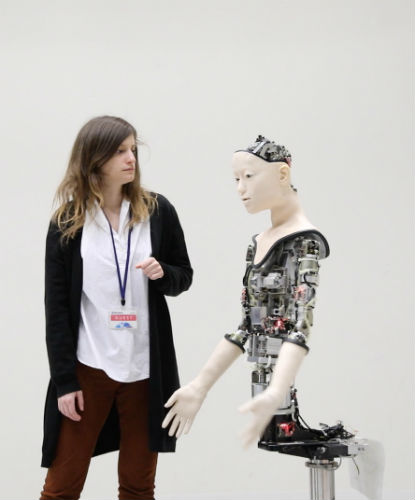

Elle génère des dialogues, de l’interaction entre les humains. J’ai beaucoup discuté avec Hiroshi Ishiguro (Université d’Osaka) - avec lequel j’ai également travaillé – sur ce qu’est « être humain » ainsi que sur la compréhension de l’humanité à travers les objets. Ces discussions avec ce scientifique qui travaille sur la robotique anthropomorphique m’ont beaucoup marquée. C’est ce que j’ai voulu retranscrire à travers une série d’installations.

Comment a été créé le robot présent dans ces créations ?

J’ai pu tourner la première version de mon installation Reborn dans un bâtiment d’Hiroshima qui a résisté à la bombe nucléaire et qui abrite chaque année l’exposition Hiroshima Art Document à laquelle j’ai participé. Pour Reborn, je suis partie sur l’idée que l’homme pouvait s’inspirer de la machine. J’ai travaillé avec Alter, un robot particulier dont le comportement n’est pas calqué sur l’être humain : il a un système de neurones et de capteurs qui lui permettent de réagir, comme un micro-organisme qui tenterait de survivre dans un environnement. Ces neurones, qui simulent des capacités sensorielles, dirigent les mouvements et lui donnent un côté vivant. Ce robot est programmé pour réagir, ce qui amène de l’inattendu. Le tournage de Co(AI)xistence avec le danseur Mirai Moriyama interagissant directement avec le robot a été un beau moment de création pour moi, pour lui et pour les chercheurs.

Votre travail a-t-il eu des répercussions sur leurs recherches ?

Oui car ils n’avaient jamais réalisé une telle expérience avec un être humain. Il était important pour moi de respecter leur travail et de composer avec lui. Il y a eu une recherche mutuelle même si nous n’avions pas les mêmes enjeux et les mêmes approches. Mais j’ai vraiment procédé comme pour une expérience scientifique, en définissant un protocole, une phase d’approche… Je ne m’inspire pas d’œuvres de science-fiction : j’aime composer avec le présent et le réel, je préfère voir ce qu’il se passe dans un laboratoire que de fantasmer des choses qui n’existent pas.

Ce robot, Alter, a une forme de dépouillement visuel : seuls son visage et ses mains sont en latex et ressemblent à des parties humaines alors que le reste du corps montre les circuits. Pourquoi ?

Voir un robot avec une telle humanité effraie le public ?

Il y a beaucoup de peur et de fantasmes nourris par la science-fiction. Dans le cinéma et la littérature, les robots ont toujours été au cœur des scénarios post-apocalyptiques. Mais il y a une différence d’approche entre l’Europe et l’Asie sur la robotique et le rapport qu’on peut avoir avec les objets. J’ai l’impression qu’en France, on accepte difficilement de créer un être à notre image ce qui serait la propriété unique de Dieu. Au Japon, il y a une philosophie animiste, venant de la religion shintoïste, qui prête une âme à tous les objets : le robot est accepté plus facilement.

Le robot d’origine est désormais inutilisable. Est-ce dû à la quantité d’informations apprises avec cette installation ?

Ce robot n’a pas été fait pour cette expérience. Son système autoapprenant (il a développé ses capacités avec le deep-learning) a peut-être généré trop de mouvements non prévus par la mécanique : il s’est donc cassé. Cette fragilité est belle et touchante. Au Japon, il y a toute une conception autour de la beauté de l’impermanence des choses. Avec les typhons et les tremblements de terre, le pays s’est beaucoup renouvelé : les habitants ont donc appris la beauté de l’éphémère alors qu’en Europe nous sommes attachés à la question de l’éternité. J’ai rattaché la fin d’Alter à ce côté éphémère.

L’installation Co(AI)xistence de Justine Emard est présentée dans l’exposition d’art numérique collective Jusqu’ici tout va bien à voir jusqu’au 9 février 2020 au Centquatre à Paris.