Comment est née votre collaboration avec Feurat Alani ?

Depuis longtemps, Feurat voulait raconter son Irak intime et perdu. En 2016, lorsque l’actualité parlait des bombardements, de la progression ou du recul de Daesh, il a décidé de se lancer dans ce projet certes longuement muri, mais démarré de manière spontanée sur Twitter, qu’il utilisait beaucoup en tant que journaliste. Thomas Zribi, de Nova, a eu envie d’adapter ce récit en série et il a eu l’idée de nous réunir. Je connaissais un peu Feurat, j’avais d’ailleurs lu son récit que je trouvais prenant et original. La forme du tweet, avec ces phrases courtes, lui donnait une force littéraire… Il y avait déjà quelque chose de très proche de l’idée qu’on se fait de la mémoire et du souvenir, avec cette forme fragmentaire.

En lisant les tweets, visualisiez-vous déjà ce que vous pouviez faire en illustration ?

Non, pas immédiatement. Il y a eu une importante phase de recherches graphiques. Auparavant, je faisais des choses plus « cartoon », plus humoristiques. J’ai notamment travaillé pendant 3 ans sur une chronique animée pour L’Effet papillon (une émission d’actualité de Canal + ndlr). J’expliquais des choses sérieuses de manière animée, dans la veine des dessins de presse. Mais j’avais envie depuis longtemps de faire davantage de belles images d’illustration, des créations plus graphiques. En lisant les tweets, je n’avais pas en tête les images telles qu’elles allaient devenir. Mais la forme fragmentaire des messages m’a inspiré : on se concentre sur un détail, puis on a une image générale et on passe ensuite à la scène suivante presque sans transition. J’ai essayé de traduire cet aspect en images.

Pour imaginer les décors, avez-vous pris comme modèles des photos de familles, des images d’archives, des extraits de reportages ?

L’iconographie a été compliquée. J’ai commencé avec très peu de références de sa famille. J’avais notamment une photo qui m’a inspiré pour dessiner Feurat enfant. Le reste de ses clichés de famille était chez ses parents, à Argenteuil, alors qu’il vit à Dubaï et que j’étais encore en Californie. Sur l’Irak, il n’y avait également quasiment que des images de guerre. J’avais besoin de mon côté de photos du quotidien et j’en avais très peu. Il a donc fallu reconstruire ce quotidien en discutant avec Feurat sur son histoire et ses sensations à cette époque. Le parti pris très minimaliste, qui permet de dessiner des choses un peu en creux, aide les spectateurs à projeter ce qu’ils veulent dans l’image.

Ce parti pris explique donc pourquoi certains visages et paysages sont peu détaillés…

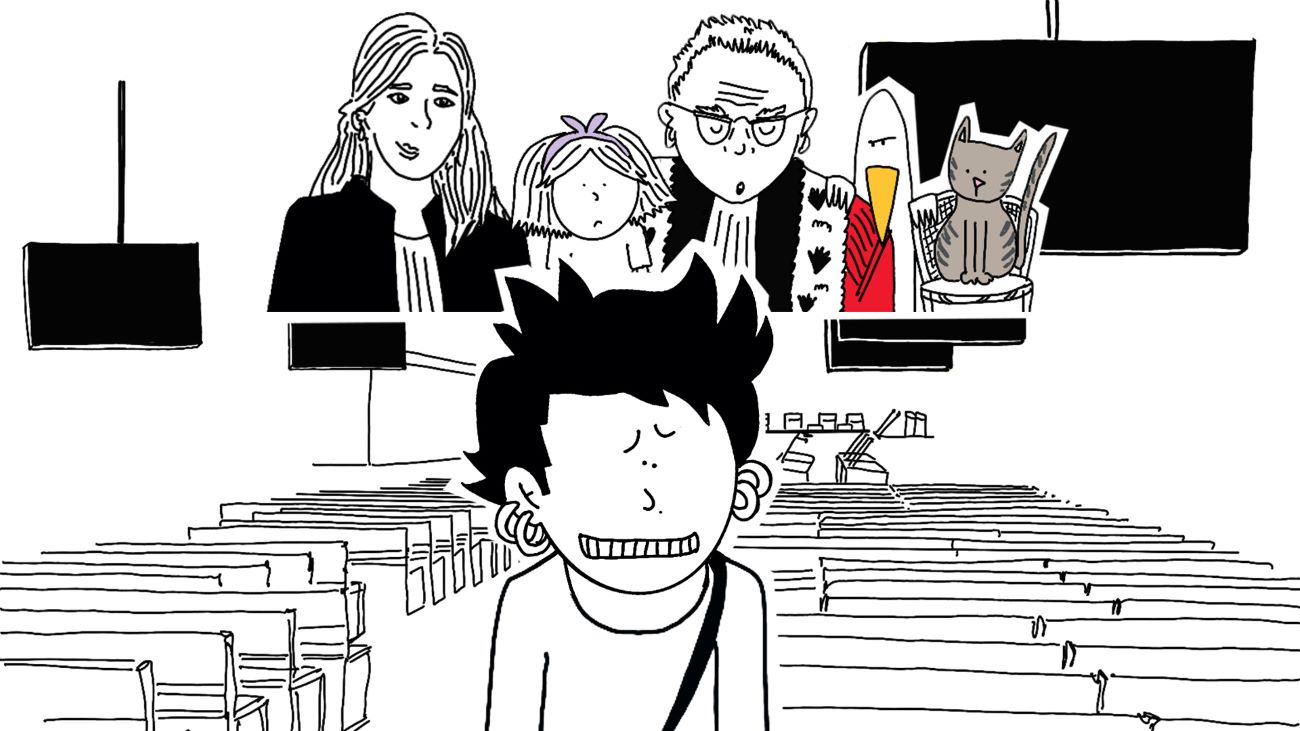

Pour les décors, oui. Les visages des personnages sont plutôt une traduction du fonctionnement très sélectif de la mémoire. Dans la série, on ne voit les yeux que lorsque le personnage regarde, les bouches que lorsqu’ils sourient. Dans les tweets de Feurat et dans sa manière de raconter, il y a un aspect très sensoriel avec l’odeur et les sons. Dans la série, on ne voit donc un organe de perception que lorsqu’il est utile.

Quelles ont été vos inspirations pour imaginer ces illustrations ?

J’avais envie de choses plus graphiques, de couleurs plus chaudes et plus sensuelles que les images d’illustration qui fleurissaient partout à l’époque. Je voulais des couleurs très tranchées et qu’on sente la main, le trait, le dessin avec le « tremblé ». Je ne voulais pas lisser tous mes traits et que les courbes soient des mathématiques parfaites : il y a donc très peu d’éléments vectoriels. J’ai trouvé des outils qui me permettaient de garder un peu la chaleur du dessin, du trait et de la main dans un registre habituellement plus vectoriel.

Vous êtes l’illustrateur et le réalisateur de cette série animée. Comment s’est déroulée la production ?

J’avais plusieurs casquettes car c’était une petite production. J’aime à dire que c’était un « gros petit truc » (rires) ! Il y a d’abord eu un pilote car Arte, après la présentation du projet, voulait en voir un peu plus. Nous avons reçu une aide du CNC et je l’ai réalisé presque seul : je n’ai eu d’aide qu’à la fin, pour finir dans les temps. Pour la phase d’écriture, nous avons travaillé à 6 mains avec Feurat et Thomas. Il fallait choisir, parmi les tweets, les histoires à raconter, les anecdotes exploitables graphiquement et celles qui avaient du sens chronologiquement dans l’histoire de Feurat et de l’Irak. J’ai réalisé ensuite les images de références qui ont été animées par une équipe de 4 personnes.

Chaque épisode de la série se termine par une vraie photo de famille. Pourquoi ?

Pour ancrer le récit dans le réel. Ces photos ont quelque chose de très émouvant, très intime : il s’agit de clichés de vacances comme nous en avons tous. L’un des enjeux était de ne pas faire un documentaire sur l’Irak mais une série plus incarnée, plus personnelle et universelle. Elle fonctionne car on reconnaît les émotions des enfants qui sont les mêmes que ce que nous avons vécu de notre côté. Voir ces photos intimes montre également qu’il s’agit d’un vrai témoignage. Elles apportent une émotion particulière.

Vous parlez de « série universelle ». L’animation permet-elle justement cette universalité ?

L’animation permet d’avoir un vocabulaire très riche. On peut parler par métaphores et allégories, les éléments peuvent se transformer : elle permet une plus grande liberté.

"Le Parfum d'Irak" à Annecy

L’épisode Le Cowboy de Fallujah est en compétition cette année au Festival international du film d’animation d’Annecy dans la section Films de Télévision. Cette sélection est un joli clin d’œil au parcours de Léonard Cohen qui a obtenu à Annecy en 2011, après son diplôme de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs (2010), le Prix du meilleur film de fin d’études et le Prix du jury junior pour un film de fin d’études grâce à Plato. Côté projets, il travaille actuellement avec Feurat Alani et Thomas Zribi sur un long métrage Le Parfum d’Irak. « Nous sommes en pleine écriture : nous reprenons ce qui existe déjà pour l’enrichir et ajouter ce que nous n’avions pas pu dire dans le format précédent. Nous traitons ainsi la période 2011/2017 même si nous ne savons pas encore jusqu’où nous allons aller. Peut-être jusqu’en 2019… »