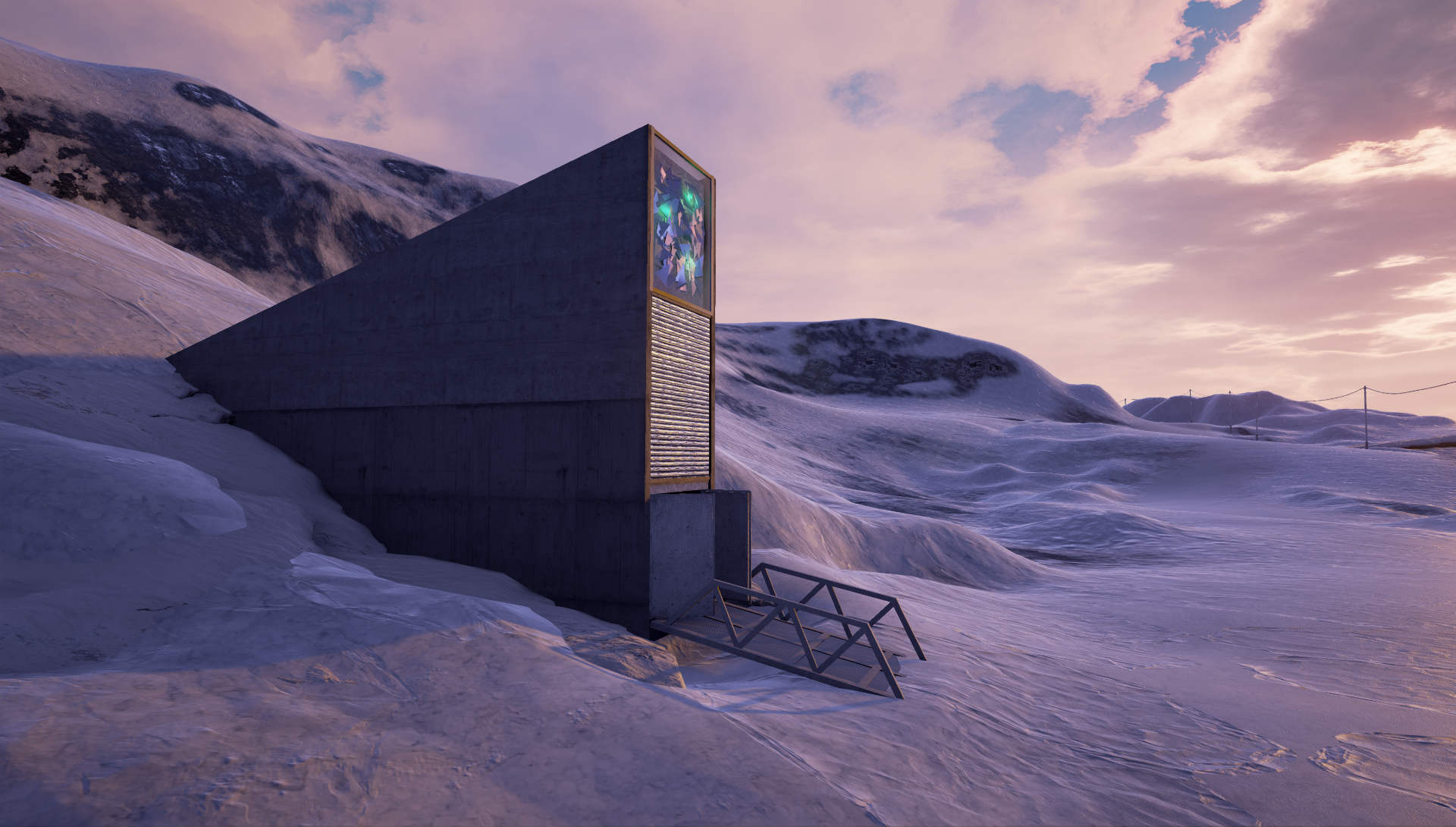

Un automate assemble et désassemble des pièces de béton à l’infini. Une caméra enregistre cette opération architecturale sans but ni fin. Diplômé du Fresnoy, l’artiste Thomas Garnier a conçu l’installation Cénotaphe pour réfléchir à l’entrée de l’humanité dans « l’ère de la ruine instantanée ». Il nous explique les implications esthétiques, politiques et philosophiques de son œuvre.

Comment a germé l’idée de Cénotaphe ?

Thomas Garnier : J’étais en Chine pour travailler sur un autre projet, consacré à la duplitecture. Je recherchais des contrefaçons et des copies de monuments occidentaux, ce qui m’a amené à voyager en périphérie, loin des grands centres urbains. Quand on traverse la périphérie des grandes villes chinoises, on tombe sur des bâtiments qui ont été abandonnés en cours de construction. Ça n’existe pas qu’en Chine, mais c’est là-bas que j’ai été confronté à ça pour la première fois : des espaces suspendus entre le chantier et la ruine, voué à n’être ni détruit, ni jamais fini. J’ai également étudié un texte de l’écrivain Bruce Bégout, qui parle des trois ères de la ruine : la ruine antique, la ruine industrielle et, aujourd’hui, la ruine instantanée. Je voulais réfléchir à ces questions avec un automate, capable, à partir d’éléments de béton, qui sont la réalité matérielle de ces architectures-là, de composer, décomposer et, à long terme, détruire ce paysage urbain.

Article sur le même sujet

13 decembre 2019La construction est filmée en temps réel et le résultat est projeté sur un écran... Pourquoi avoir intégré des images en mouvement à Cénotaphe ?

Il faut savoir que cette installation a été produite au Fresnoy – Studio national des arts contemporains, une école qui a des affinités avec le monde du cinéma. J’avais également en tête une scène de Brazil, de Terry Gilliam, dans laquelle il y a un jeu entre une maquette et un paysage réel. Enfin, comme j’ai un background en architecture, j’ai toujours eu l’habitude de travailler un projet en maquette, donc en miniature, puis d’essayer de l’imaginer ensuite dans la réalité. Les spectateurs voient d’abord la projection, se demandent si le paysage est réel, et comprennent ensuite qu’on est dans une maquette filmée en direct.

Le mot « cénotaphe » renvoie à la mort… L’idée, c’est d’imaginer un monde déserté par l’humain ?

Oui. Je me fais des des scénarios autour de la construction de cette ville-là. Peut-être que l’être humain a disparu, peut-être qu’il n’habite tout simplement pas ces espaces-là. Beaucoup d’évolutions architecturales récentes, comme l’impression 3D de béton à grande échelle, permettent à des machines de produire des paysages. Peut-être que la machine échapperait au contrôle humain ? J’aime l’idée de ce paysage généré à l’infini. Il y a aussi une part d’absurde là-dedans.

C’est presque une machine à scénarios de science-fiction…

Je n’ai pas envie de « forcer » une histoire, il n’y a pas un scénario prédéfini sur l’installation, chaque personne doit pouvoir se l’approprier différemment. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c’est intéressant par exemple de comparer les réactions des enfants et des adultes. Les premiers y voient presque une machine de fête foraine, les seconds perçoivent mieux la dimension funéraire. Dans le cadre de Némo (la biennale des arts numériques), il fallait qu’on écrive un texte, mais ce n’est pas quelque chose que je fais normalement avec l’installation. Gilles Alvarez (concepteur de l’exposition – ndlr) s’est même amusé à dire que Cénotaphe était la maquette d’un projet réellement en train d’être construit : le gouvernement français m’aurait commandité la construction d’un automate censé produire cette ruine dans les années 2050. Je trouve cette idée géniale !

Ces ruines instantanées, où les trouve-t-on dans le monde ?

Un peu partout. C’est un phénomène global. Aux Etats-Unis, en Sicile, en France… Il y a beaucoup de facteurs expliquant ce phénomène : l’effondrement de l’immobilier, la spéculation sur l’architecture, la dématérialisation des flux financiers, le blanchiment d’argent… En Chine, il y a des quotas annuels de constructions qui doivent être réalisées, mais qui ne sont pas toujours menées à terme, donc il y aussi des surproductions de bâtiments dont on n’a pas vraiment besoin. Ce sont des constructions résiduelles, des espaces marginaux. D’ailleurs, il faut chercher pour les trouver.

Sur votre site, vous vous définissez comme « hétérotopologue »…

L’hétérotopie, c’est un terme inventé par Michel Foucault dans une conférence appelée « Des espaces autres ». Si l’utopie est la construction d’un monde parfait, et la dystopie son opposé, entre les deux il y a l’hétérotopie. A mes yeux, l’hétérotopie est une utopie qu’on n’impose pas aux autres. Moi, je cherche des espaces qui sont peut-être apocalyptiques pour certains, mais qui me procurent un grand plaisir. Il y a des connotations très sombres dans Cénotaphe mais aussi quelque chose de très beau.

Il y a donc une part de romantisme dans votre démarche…

Oui, clairement. Quand j’ai fini mes études d’architecture, j’avais justement fait mon mémoire sur l’esthétique de la ruine. J’aime l’idée qu’il y ait une esthétique de la ruine qui se développe de période en période, souvent dans des moments de transition. Cette esthétique était présente au début de l’ère industrielle et elle revient aujourd’hui, à l’ère du numérique.

« Cénotaphe », de Thomas Garnier, dans le cadre de l’exposition « Jusqu’ici tout va bien ? Archéologies d’un monde numérique. », du 12 octobre 2019 au 9 févier 2020, Le Centquatre, 5 rue Curial, Paris.